Глава из книги Гарбузова Г.А. «Биология молодости»

Атеросклероз – это производное сенилита*(старение на уровне организма), а точнее одно из его многочисленных анизомалий* (проявлений), корни которых исходят из сенесцента* (клеточное старение)

Известен большой спектр возрастных проблем как атеросклероз, диабет II, поседение волос, ухудшение памяти и другие…, которые раньше называли возраст-зависимые «заболевания», но таковыми они не являются, так как природа их относится к разным неизбежным проявлениям = анизомалиям* старости. Особенность их в том, что все они, включая и старость, имеют в своей основе иммунную подоплёку [1]. Анизомалии – это проявления старости в разных системах организма (их 16). Совокупность их вместе создаёт фенотип сенилита.

Как для атеросклероза, так и для всего сенилита существуют различные уровни причинных факторов, некоторые из которых являются первопричинными, стартерами проявления, другие из них - распространителями. Если рассматривать проблему атеросклероза саму по себе, в ближнем приближении, то там будут высвечиваться свои первопричинные факторы, но если его рассматривать шире, через призму анизомалии геронтоса, то там выявятся другие истинные первопричины. Так с позиций геронтоса атеросклероз является следствием наведённого сенесцента в иммунокомпетентной системе сосудов, а не какими-то иммунными перестройками, модификациями. Само слово «наведённый» означает, что он там развился не сам по себе (допустим как результат износа системы или по причине смены среды), а был спровоцирован, вызван, запущен некими индукторными веществами. Одними из таковых являются иммуноглобулины, антигены иммунитета. Стало проясняться, что это происходит (воспринимается, опосредуется) через механизмы врожденного тренируемого (неспецифического) иммунитета. Процессы с верхних этажей регулировок (включенные через динамику первичных иммунных процессов в тимусе, эпифизе, гипоталамусе…) определяют поток сенесцентирования на других уровнях и конечно на уровне сосудов. Эти же иммунные перестройки (модификации) непосредственно в самих верховных «штабах» регулировок определяют и их функциональные перестройки (гормональные и др…). Все эти потоки (иммунные и функциональные) запускается (сверху) и реализуется (снизу) через череду иммунных и функциональных перестроек на разных уровнях. Это как «эффект домино», когда первый сенесцент, который начинается в «штабах», передаётся на подчиняемые ими системы. Как и в штабах, здесь на местах, in situ зарождается первичный метавоспалительный* процесс. Но есть ряд факторов вторичных, которые его поддерживают и развивают извне (провоспалительный процесс). Инструментом, на котором разыгрывается (реализуется) этот процесс, является неспецифический иммунитет, то есть врожденный, но может происходить и через иммунокомпетентные клетки (в разных тканях они различных типов), которые могут играть роль как функциональных, так и иммунных.

Вторичные эшелоны сенесцента (сопряженные с сенилитом) являются факторами развития (усугубления) атеросклероза (как анизомалии), но не являются его причиной. Практически все современные научные исследования ведутся в направлении вторичных процессов, провоцирующих прогрессирование атеросклероза (на уровне сенилита), но при этом не уделяется внимание истинным, начальным первопричинам атеросклероза (на первичном уровне сенесцента). Такой подход означает, что все разработки по борьбе с атеросклерозом будут мало результативны, так как даже если удастся ослаблять вторичные процессы прогрессирования его, проблема будет до бесконечности восстанавливаться по причине сохранения её истинных первопричин - сенесцентности. По сути это тоже самое, что «бежать за локомотивом» и устранять все разрушения, который он вызывает.

Атеросклерозная анизомалия - это всего лишь одно из последствий общего процесса сенесцента, но конкретно в одной из систем организма. Одновременно атеросклероз это и частный процесс всеобщего сенилита.

Следует чётко понимать, что разные анизомалии – это многообразие вариантов неспецифических результирующих сенилита и сенесцента в разных системах, НО! не болезни, поэтому и принципы их преодоления должны быть совершенно иные, надсистемные. До сих пор атеросклероз пытаются «лечить» как болезнь. Атеросклероз (как многоэтажный процесс) имеет первичные элементы сенесцента (на уровне иммунных и иммунокомпетентных клеток in situ) и вторичные – всеобщего сенилита (на уровне смены гормонального профиля). Это двойственный, но единый процесс, механизмы которого заложены (отображаются) на разных этажах. При этом внешне каждая сторона процесса создаёт впечатление автономности, самостоятельного, независимого процесса. Таким образом, каждый этаж (точнее полярная сторона процесса (единого), так как нет ни верха, ни низа) обеспечивает свою группу факторов, где один из этажей несёт сенесцентные факторы, а другой – сенилитные; один из них обеспечивает метавоспалительные процессы (первичные), а другой – провоспалительные. На уровне сосудистой системы первичные механизмы атеросклероза скрываются за усугублением последствий наращивания и доминирования естественного процесса сенесцента (в виде первичных иммунных модификаций и эпигенеза) в единой системе иммунных клеток и эндотелия. Но с другой стороны любое локальное усиление (наращивание) сенесцента само является продолжением его развития с противоположной стороны (полярной). Например, это может быть результатом усиления сигналов (сенесцента и сенилита) с верхних уровней регулировок или результатом наложения и суммирования сенесцента с разных этажей (метавоспаление + провоспаление). То есть, на общеорганизменном уровне первичные механизмы проблемы исходят из динамики геронтоса (сенесцент + сенилит) и являются его развитием, проявлением. Условно можно говорить, что первичные корни атеросклероза (сигналы SASP) нисходят «сверху».

До сих пор атеросклероз трактуют однобоко, в одной плоскости, как одноэтажный процесс, в частности как результирующая других процессов, но не как объёмный элемент реализации геронтоса.

Такие же процессы идут не только в сосудистой системе, а во всех 16 системах организма. Это становится причиной резистентности тканей, не адекватной реакции к сигналам на репарацию и регенерацию. Исключается, ослабляется возможность самообновления в полном объёме, как это должно быть в норме и полноценно происходило в юности. Сенесцентная ткань утрачивает достаточный потенциал, клеточную Жизненную Силу по причине утраты доминантности и снижения числа ювентальных* [3] клеток (в первую очередь иммунных), ослабления ювентальности ткани (толерантности = жизнестойкости).

Только ювентальные иммунные клетки способны обеспечить полноценную трофогенность и Жизненную Силу для стем-клеток-бенефициаров.

Новейшие исследования показали, что эндотелиальная дисфункция это не автономный сенесцент эндотелия, а его к этому ведёт конкретно иммунная система, а точнее весь комплекс иммунных перестроек (настроек) во всей иммунной системе организма. Другие перестройки как в гормональном профиле, а также затем и гуморальном имеют второстепенную значимость, вторичны. В чём разница? «Корни» атеросклероза искали во вторичных факторах, а они лежат на много глубже. По господствующей гипотезе атеросклероз это процесс сопряженный с внешними метаболическими и гормональными общими перестройками, которые якобы напрямую низводятся на функциональные клетки, в частности эндотелиальные.

Да, в интегральных механизмах реализации проблемы они имеют место, но они не имеют первичную природу, а сами являются следствием других процессов. Они как мосты-переправы соединяющие, интегрирующие разные процессы, но не являются сами корневым стержнем, сутью проблемы. Таким образом, возрастные перестройки метаболического и гормонального фона действительно участвуют в этом, но только отчасти. Дело в том, что здесь рассматривается только уровень сенилита (последствий, надстроечных механизмов), но никак не учитывается уровень сенесцента. Причём не просто сенесцента стем-клеток (взаимодействие стволовых и обслуживающих клеток), а с учетом новейших данных о ведущей роли в этом иммунных перестроек. Причём начинаться это может местно кейлонно на «нижнем» этаже, то есть уровне клеток, но может запускаться и путём вызревания иммунных клеток в условиях динамики роста и усиления самосенесцента в этих штабах. Но в тоже время это происходит «сверху», так как начинается преимущественно в «штабах» регулировок и затем иррадиирует, интервенционирует по организму. Сенилитные воздействия реализуются на функциональные-стволовые клетки через иммунные клетки, а не на прямую. Путь на верх от сенесцента до уровня сенилита многоэтапный, где усиление каждого из них усиливает противоположный, что реализуется через геронтос (суммарный процесс сенесцента и сенилита), а процесс наращивания мощи на каждом этаже идёт волнами с обратными эшелонами.

Воздействие только на один уровень бесполезно (этому всегда будет противодействие противоположного), нужно действовать на геронтос. Это означает, что процесс сенесцента зарождается в первую очередь в верхних этажах «штабах» регулировок, но на уровне клеток, что означает что процесс все же зарождается снизу на уровне клеток. Первыми сенилитируют «штабы» - тимус, эпифиз, гипоталамус… Процесс этот могут определять следующие механизмы:

- кейлонные механизмы клеточных популяций,

- или как результат продолжения морфогенеза локально в «штабах»,

- некие механизмы самоограничений, происходящие в растущих системах, можно предполагать о наличии механизмов гомойтопии*, но не в плане вегетативного роста, а в плане ограничений пролифераций…

Поэтому условно можно говорить, что первично процесс наводится, как бы, сверху, но фактически, по сути, первично исходит снизу с уровня клеток, причём локально расположенных с направленным действием. Запуск механизмов реализуется через иммунные клетки, а точнее иммунные точки регулировок (системы регулировок) локально находящихся в каждом данном «штабе». Сенилитные перестройки в этих штабах являются следствием многоэтапных волн сенесцента в них. Сформировавшийся сенилит начинает диктовать новые правила и условия для клеток, что ведёт, например, в сосудистой ткани к подстраиванию под тотальные изменения. Процесс двойственен, но истинная первопричина в иммунных сенесцентных перестройках. Точнее это не просто перестройка, а настройка для смены функций в «штабах», в частности перехода в гипоталамусе от юношеского гормонального фона к половозрелому и т.д. Настройки осуществляются, опосредуются через иммунную систему. Они зарождаются уже в детстве и юности, и там корни…

Ряд гипотез признаёт сенесцент повсеместным как нисхождение сверху с тотальным процессом непосредственно в стем-клетках (стволовых), по другим гипотезам сенесцент исходит снизу и реализует сенилит. Опять, не точно!, так как рассматривается как односторонний процесс, в действительности это двусторонний взаимоусиливающий друг друга процесс.

Да, конечно, при этом учитывают, что скорость старения в разных тканях разная, то есть происходит оно с опережением в одних, но с задержками в других. Но при этом не учитывалось, что эти изменения в верхних эшелонах являются сами последствиями направленных перестроек через иммунные первичные перестройки (первично в тимусе, с переходом в эпифиз, гипоталамус…, а затем нисходит по разным путям в ткани). Следовательно, первично атеросклероз не является только простым продолжением развития событий по причине сенилита или матуры, но и также следствием более ранних событий – перестроек в единой системе иммунных клеток-резидентов и подчиняемых им клеток-бенефициаров (стволовых). В дальнейшем к клеткам врождённого иммунитета (макрофаги) подключатся и клетки приобретённого иммунитета (Т-клетки,…). Процесс из «тления и дыма» перейдёт в «сжигающее пламя», когда начинают не просто стареть, а гибнуть стволовые клетки (дегенерация). Всё это запускает механизмы матуры и сенилита, что отзовётся второй волной сенесцента и усугубления атеросклероза.

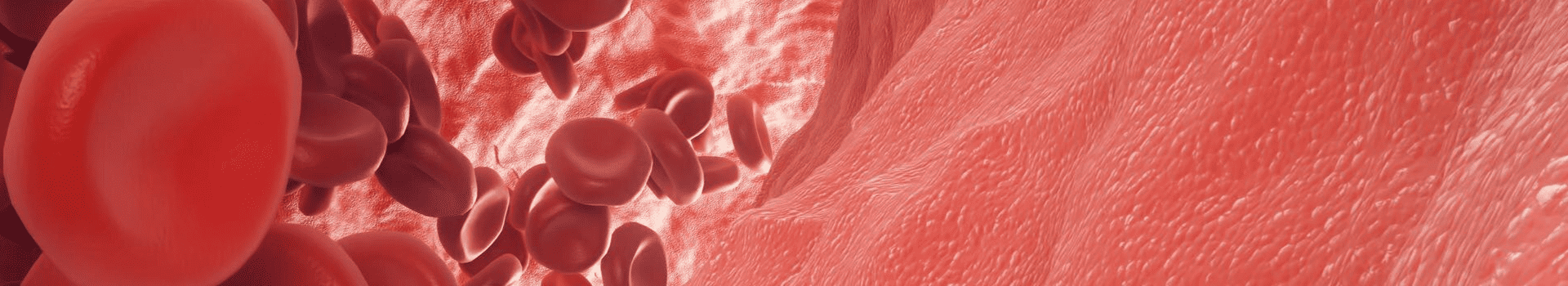

Рассмотрим внимательно гипотезу, что атеросклероз развивается через ускоренный сенесцент в системе сосудов в виде сенесцентной эндотелиальной дисфункции. Такое понимание означало бы, что сенесцент и метавоспаление* эндотелия исходят изнутри клеток, то есть процесс происходит по принципам кейлонного* старения клеточных популяций (программные коммитации*) или, по крайней мере, после внешнего толчка протекает самопроизвольно. Но если бы это было так, то не наблюдалось бы мощи иммунных атак и иммунных метавоспалений. Кейлонное старение популяций больше подобно морфогенетическим процессам, исходящим изнутри, тогда как эндотелиальная дисфункция – это проявление эпигенетических надстроек, которые вызывают внеклеточные факторы, в частности иммуноглобулины, антигены иммунитета. При атеросклерозе и вырождении эндотелия гибнет их ворсинчатый гликокаликс* во внутреннем просвете сосуда, см. рис. 1.

Рис. 1. На фото показан просвет сосуда, который в норме по контуру окружен гликокаликсом - эндотелиальными ворсинками, а при атеросклерозе он исчезает.

Клетки эндотелия (функциональные с элементами иммунокомпетентности) сами по себе (локально) не сенесцентируют (по причине например изменения условий среды, включая гормональный фон и SASP*), а их к этому активно побуждает, наводит на это первично сенесцентирующий иммунитет (врождённый, неспецифический со стороны более высоких уровней регулировок) с его всё нарастающей выработкой иммуноглобулинов. Именно эти иммуноглобулины (антитела), при превышении ими критических порогов, являются драйверами сенесцента уже для других типов клеток. В итоге происходит наведение уже вторично сенесцента на сами эндотелиальные стволовые клетки.

Ухудшается энергетика работы митохондрий (не достаточно вырабатывается АТФ), повышается гликолизность, снижается эффективность работы клеток, то есть их функциональная недостаточность, одним из проявлений которого является недовыработка эндотелием защитного гликокаликса*, а также ослабление способности активно стимулировать восстановление гладкомышечного слоя интимы (итог – артериосклероз) из-за ослабления выработки регулятора оксида азота.

Оголение эндотелия – это условие для запуска вторичного патологического (не защитного) процесса травмирования ударами эритроцитов клеток эндотелия, усиления в них провоспалительных и метавоспалительных процессов, что привлекает неминуемо дополнительно иммунные лимфоциты, обязанность которых реагировать на травмы путём стимулирования образования рубцовых тканей (склерозирование), что приводит к нарушению буферности стенки сосуда, скользкости, противоналипаемости и целостности этого наружного слоя, а в итоге налипание холестерина, проникновение в интиму тучных клеток (другое название пенные клетки, которые не только откладывают в себе жировые капли, но и сами продуцируют их). Особенность их в том, что в ответ на шквал провоспаления они не только способствуют выработке и накоплению внутри себя жира, но и образованию бляшек. Все эти изменения открывают дорогу атерогенности.

Таким образом, основной причиной отложения атеросклеротических жировых бляшек являются не метаболические нарушения холестерино-жирового обмена или гормонального фона, а в первую очередь это всего лишь следствие особой гипертрофической локальной реакции тучных клеток (иммунных) на фоне провоцирующего общего мощного провоспаления (связанного с сенилитом и глобализированным сенесцентом), а также местного метавоспаления. Первопричины атеросклероза двусторонни!

Смена ювентальной доминанты клеток на сенесцентную – причина их низкой Жизненной Силы

Особенность сенесцентных клеток – их высокая резистентность (нечувствительность, инвалидность, усечённость).

Особенность ювентальных клеток – их высокая ювентальная толерантность (устойчивость, полноценность) – способность системы клеток к репарациям, самовосстанавливаемости, которой не хватает сенесцентным клеткам.

Толерантность (устойчивость) должна быть выше резистентности. Повышается степень гликолизности сенесцентирующей ткани (она больше склонна к работе на гликолизном* режиме с ограниченным потреблением кислорода, но высоким уровнем выброса метаболитов гликолиза). Выделения SASP становятся сильнее чем UASP*. Для ювентальности важна полноценность механизма аутофагии, которая застопорена у сенесцентных клеток. Аутофагия – помощник самовосстанавливаемости клеток. Следовательно диета на основе полуголода должна помогать разблокировать механизмы аутофагии.

Жировые клетки (адипоциты) и тучные клетки (мастоциты) не связаны напрямую, но их присутствие в жировой ткани имеет разные функции. Жировая ткань не является иммунной, но в тоже время они единая система и имеющая общие стороны.

В этих же травматических щелях заселяются тучные

клетки (модифицированные макрофаги), которые способны складировать капли жира. Последние и ответственны за выработку и депонирование интерлейкинов – медиаторов провоспаления.

Почему в иммунных клетках усиливается воспаление с возрастом?

Обнаружен особый тип иммунных клеток в жировой ткани, по-видимому, способствующий хроническому воспалению, связанному со старением. Обнаружено, что клетки, способствующие воспалению, появляются только у пожилых мышей. Хотя точная роль клеток неясна, они демонстрируют несколько признаков, связанных с постоянным воспалением, которое развивается по мере старения организма. Обычно воспаление открывается при внешних патогенных факторах. Но с возрастом воспаление постепенно усиливается и становится постоянным, вместо того чтобы реагировать по факту патогенного стимула. Среди клеток, которые помогают регулировать это воспаление, есть различные макрофаги, которые поглощают патогенные микроорганизмы и остатки клеток, которые находятся в жировой ткани. Но точная роль каждого типа макрофагов и то, как эти клетки изменяются в процессе старения, до сих пор не до конца понятно.

Идентифицирован новый тип макрофагов, который не встречается у молодых мышей, но появляется в процессе старения. Эти макрофаги экспрессировали высокие уровни воспалительных маркеров и факторов, связанных с развитием воспаления, что позволяет предположить, что эти клетки вносят свой вклад в воспаление, связанное со старением. Очевидно, это и есть один из механизмов появления наведённого сенесцента в иммунных клетках данной ткани в конкретной системе. В принципе такое же можно ожидать и во всех 16 системах организма. Сенесцент иммунных клеток и является причиной провоспаления и всех последствий.

Существует две волны сенесцента: первичного и вторичного эшелона, более мощного. С вторичным эшелоном сопряжен сенилит.

С чем связаны первичные корни сенесцента: с действием макрофагов (модифицированных клеток и их интерлейкинов провоспаления), то есть неспецифического иммунитета или с клетками специфического иммунитета (с их иммуноглобулинами)?

Известно что макрофаги могут приобретать модификации М1, М2 и др., которые несут различные функции, в том числе и провоспалительный процесс. В свою очередь особенность макрофагов с первично изнутри возникшим в них сенесцентом в том, что эта их субпопуляция может появляться иными путями:

- кейлонно как результат происходящего изнутри коммитированного процесса развития отдельных популяций,

- или как следствие запуска ограничительных механизмов, ведущих к гомойтопии или ареста пролифераций.

При это результат такой их деятельности обозначается как метавоспаление. В свою очередь все остальные макрофаги с модификациями, наведёнными извне другими клетками, проявляют похожий процесс воспаления, но обозначен он как провоспаление. Эти процессы реализуются за счёт секретома и ключевого белка ReHMGB1, которые и индуцируют сенесцент окружающих клеток. По сути, сенесцент разновидность модификаций. Следовательно, первично в процессе участвуют иммуноглобулины, а затем подключаются, развивают и усугубляют процесс интерлейкины.

Напомню, что иммуноглобулины это элемент гуморального или адаптивного, то есть приобретённого иммунитета. Это более эволюционно продвинутый тип иммунитета. Основная задача их бороться с внешней агрессией: вирусы, бактерии… В основном это Т-клетки, В-клетки. Следовательно, это не клетки-резиденты-макрофаги врождённого иммунитета, а клетки связанные с тимусом.

Макрофаги — один из основных типов клеток врождённой иммунной системы. Они регулируют воспаление и устраняют инфекцию, а также высвобождают цитокины, интерлейкины для регуляции других иммунных клеток. Макрофаги — клетки, которые выступают в качестве первой линии иммунной обороны от патогенов и играют важную роль в поддержании тканевого гомеостаза. Антиген, связанный с различными фракциями макрофагов (мембраны, лизосомы), является значительно более иммуногенным, чем нативный антиген.

M1-макрофаги имеют сильный микробоцидный эффект, стимулируют Th1-ответ (адаптивный ответ с его иммуноглобулинами) и секретируют провоспалительные цитокины (например, ФНО-альфа).

M2-макрофаги секретируют иммуносупрессивные цитокины (например, ИЛ-10, трансформирующий фактор роста бета [ТФР-бета]), которые важны в купировании воспаления и стимуляции ремоделирования тканей.

Какое крыло иммунитета: адаптивное или врождённое определяет сенесцент? Сенесцент не является патологическим проявлением, а неизбежным процессом, механизмы которого зарождались намного раньше чем механизмы патологий. Это означает, что сенесцент первично зависим от врождённого иммунитета, а не приобретённого.

Врождённый иммунитет может не идентифицировать патоген со стопроцентной точностью, но отреагирует обязательно, причём быстрее, чем приобретённый иммунитет. Таким образом, он действует неспецифично. Сенесцент тоже является неспецифическим процессом.

Сенесцент базируются на неспецифической стороне проявлений, присущей для всех болезней и анизомалий*. У каждой болезни имеется специфическая и неспецифическая сторона их проявлений. Тогда как и у иммунитета имеются неспецифичный (врождённый) и специфичный (приобретённый) типы. Это указывает на то, что сенесцент должен быть первично опосредован через макрофаги.

Иммуноглобулины – это производные специфического приобретённого иммунитета. Они значит не могут быть факторами первичного провоцирования сенесцента, но могут участвовать в сопровождении развития сенесцента, усугублять его прогрессирование, накладывать своё действие. Иммуноглобулины с их антигенной функцией могли бы участвовать в борьбе с сенесцентными клетками, подавляя их и тем самым помогая ювентальным.

Напомню, что в юности до 12-18 лет доминируют ювентальные клетки и этому доминированию нужна помощь со стороны иммунитета. Но это должен быть особый юный (ювентальный) иммунитет. Однако в последующем иммунитет становится иным и действует в противоположном направлении содействия сенесценту. Почему? Здесь тоже возникает преобладание другого крыла специфического иммунитета с иными группами иммуноглобулинов.

Очевидно, все анизомалии на запущенных (застарелых) этапах развития всегда сопряжены с иммуноглобулиновыми проблемами вторичного эшелона иммунной защиты. Таковыми, например, могут являться пищевые лейкоцитозы (всплеск лейкоцитов кишечника), см. рис. 2, атаки иммунных клеток из селезёнки и из лимфоузлов при травмах и инфекциях, а также при старении. С ними связана вторая волна (эшелон) вторичных провоспалений. Таковыми являются в частности пенные клетки, попадающие в щели повреждённых сосудов при атеросклерозе, а также подобное происходит и при иммуноглобулиновых атаках и во всех остальных 16 системах организма. В старости уровень иммуноглобулинов многократно превышает таковой чем в юности.

Рис. 2. На рисунке изображено повышенное содержание лейкоцитов как в крови, так и в стенках кишечника, которое возникает всегда при очередном приёме пищи. Возможно применение живой пищи (проростки), то есть парабиогенной будет противодействовать этому лейкоцитозу и сенесцентированию.

Таким образом, специфический (приобретённый) иммунитет только усиливает прогрессирование как атеросклероза, так и многих других анизомалий.

Концепция значимости врождённого так называемого “тренируемого” иммунитета в развитии атеросклероза

Появились научные работы пересматривающие прежние взгляды на роль врождённого иммунитета в атеросклерозе, а это позволило переосмыслить суть клеточного старения. В них было введено новое понятие тренируемого иммунитета [5]. Ранее признавалась только роль адаптивного иммунитета в обучении иммунных клеток, для этого они должны были пройти «обучение» в тимусе. Но всё оказалось на много сложнее. Поэтому надо отличать понятие тренируемый иммунитет (в клетках макрофагах врождённого иммунитета) от адаптивного.

Появляются научные данные в пользу концепции описывающей пролонгированную гиперактивацию врождённой иммунной системы после воздействия определённых стимулов, что приводит к усилению иммунного ответа на вторичный стимул. Неконтролируемая постоянная активация врождённой иммунной системы приводит к хроническим воспалительным заболеваниям. Предложена гипотеза о том, что длительная чрезмерная активация врождённой иммунной системы, спровоцированная адаптивным иммунитетом, служит связующим звеном между неразрешающимся воспалением сосудов и атеросклерозом.

Моноциты/макрофаги являются основными медиаторами воспалительного процесса при атеросклерозе.

Однако, автор этого обзора (Гарбузов Г.А.) считает, что эти данные хорошо укладываются в русло его концепции об иммунной природе старения (геронтос*) и анизомалий* через механизмы сенесцента и сенилита. Изложенные данные о роли тренируемого иммунитета являются лишь частным механизмом, через который реализуются более общие процессы регулировки онтогенеза и геронтоса (интеграция сенесцента сенилита)

Благодаря хроническому внешнему микропровоспалению происходит активирование эндотелиальных клеток сосудов. Это меняет гомеостаз ткани и «правила игры». Внутрь воспалённой стенки сосуда проникают моноциты, которые там превращаются в макрофаги, которые впоследствии поглощают модифицированные липопротеины, такие как окисленный липопротеин низкой плотности (oxLDL). Это пролог для прогрессирования атеросклеротических поражений.

Врождённая иммунная система, в которую входят моноциты и макрофаги, играет ключевую роль в поддержании иммунного гомеостаза. В условиях изменённого гомеостаза она также отвечает за многочисленные хронические воспалительные процессы, в том числе и при атеросклерозе. Появились доказательства того, что врождённая иммунная система может формировать иммунологическую память о прошлых контактах с чужеродными агентами, что ставит под сомнение традиционное представление о том, что иммунологическая память существует только в адаптивном иммунитете. Особенность врождённого иммунитета реагировать неспецифическим ответом, через другие механизмы в отличие от приобретённого.

В связи с этим следует отметить схожесть (идентичность) этого неспецифического ответа с проявлениями клеточного сенесцента, который в такой же степени неспецифичен. В обоих случаях происходит затяжная = пролонгированная гиперактивация врождённой иммунной системы. Ниже по тексту будет обсуждаться вопрос, что носителями этой гиперактивации могут быть не только клетки врождённого иммунитета, но и сами функциональные клетки как эндотелиальные и круглые плоскомышечные. Это указывает на их двоякий потенциал и иммунокомпетентность. Причём эти высокофункциональные клетки деградируют и ведут к дегенерации ткани: эндотелий теряет гликокаликс, а гладкомышечные клетки перерождаются в соединительную ткань (склерозирование). В данном случае клеточная реакция аналогична тому когда сенесцентные иммунные клетки-резиденты переводят в сенесцент и клетки-бенефициары (клетки-офицеры). При этом сенесцент растекается по всей клеточной агломерации (все типы клеток).

Это указывает на то, что сенесцент реализуется = запускается = низводится через механизмы врождённого иммунитета. Сенесцент определяет сенилит и наоборот сенилит генерализует сенесцент. Сочетание сенесцента с механизмами сенилита отвечает за различие пролонгированно-активированной врождённой реакции иммунитета (ПАВРИ) от сенесцента как элемента геронтоса. Таким образом ПАВРИ имеет общие механизмы с сенесцентом, но для реализации последнего нужен еще и триггер сенилита, чтобы превратить процесс сенесцента в неотключаемый.

Это позволяет утверждать Г. А. Гарбузову о том, что истинными механизмами неспецифических клеточных реакций является сенесцент, который реализуется через механизмы «тренировочного» врождённого иммунитета. У сенесцента и тренируемого иммунитета триггерно общие механизмы ответа. То есть разные триггеры могут подключить один и тот же механизм – не останавливаемое, не отключаемое провоспаление с исходом в остановку пролиферативных циклов (из-за отсутствия ювентального контрпозитного сигнала?). Ключевое слово: не останавливаемое = неотключаемое, то есть истощающее энергопотенциал, что и ведёт к эффекту ослабления репликативной силы. Инфламация истощает репликацию. Очевидно острая инфламация усиливает, запускает репликацию (в норме), а затяжная - блокирует. Особенность иммунологической памяти давать завышенную (иногда беспричинную или остаточную, не устраняемую) реактивность провоспаления, что так же является особенностью сенесцентных клеток. В обоих случаях такой ответ связан с метаболическими и эпигенетическими изменениями, а при сенесценте он ещё усилен сенилитом. По сути, в обоих случаях появляется один и тот же новый фенотип иммунных врождённых клеток. Триггеры проявления разные, но общий знаменатель общий. Суть неспецифичного ответа в том, что образовавшийся фенотип может активно реагировать на широкий спектр различных несхожих стимулов, но с одним и тем же ответом. Важно то, что оба процесса связаны с прогликолизным уклоном, снижением потребности в кислороде.

Что касается атеросклероза, который характеризуется неразрешающимся воспалением сосудов, то недавние исследования показали, что постоянная чрезмерная активация врождённой иммунной системы при тренированном иммунитете может быть механизмом, связывающим неразрешающееся воспаление и атеросклероз, что указывает на потенциальную причинную роль тренированного иммунитета в атерогенезе.

Именно тренируемый (неспецифичный) иммунитет ответственен за проатерогенный и провоспалительный эффекты. Известно что при воздействии на иммунные клетки самыми различными факторами моноциты/макрофаги формируют долговременную память об этой встрече, что приводит к усилению провоспалительной реакции при последующем воздействии, а результирующий защитный эффект от повторного заражения не зависит от адаптивной иммунной системы. Хронические процессы протекающие от сверхнизких непрекращающихся доз различных факторов могут привести как к поляризации моноцитов в устойчивое провоспалительное состояние, так и к сенесценту, которое в сосудах получает исход в виде атеросклероза. Такими факторами могут быть окисленные липопротеины низкой плотности, липопротеин, альдостерон, изменение гормонального профиля… Очевидно, эндогенные проатерогенные соединения могут способствовать развитию атеросклероза за счёт функционального перепрограммирования моноцитов/макрофагов, связанного с тренированным иммунитетом. В совокупности воспалительные триггеры могут вызывать тренированный иммунитет в моноцитах/макрофагах, который потенциально связан с атеросклерозом. Длительная гиперактивация врождённой иммунной системы характерна для тренированного иммунитета.

Кроме моноцитов/макрофагов (движущая сила атеросклероза) в этом хроническом воспалительном заболевании участвуют и неиммунные клетки сосудов. Известно, что как эндотелиальные клетки сосудов, так и гладкомышечные клетки переходят в состояние активации в условиях воспаления сосудов, что способствует атерогенезу. Явно эти клетки сосудов сохраняют высокую клеточную пластичность, которая зависит от определённых физиологических или патологических условий. Интересно, что эндотелиальные клетки теперь считаются условными клетками врождённого иммунитета (иммунокомпетентными?). При активации в определённых условиях они проявляют характеристики, схожие с макрофагами, во многих аспектах, включая секрецию цитокинов, распознавание патоген-ассоциированных молекулярных паттернов и молекулярных паттернов, ассоциированных с повреждением, фагоцитарную функцию и презентацию антигена. Такими же свойствами обладают и гладкомышечные клетки. Даже в условиях накопления холестерина они могут напрямую трансдифференцироваться в макрофагоподобные клетки, которые усиливают атерогенез. Таким образом, эндотелиальные и гладкомышечные клетки играют динамичную и значимую роль в иммунной функции. В настоящее время накапливаются данные о том, что эти неиммунные клетки сосудов также можно «обучить» для формирования долговременной памяти. Ключевое слово «обучить», оно же аналог понятию модификаций и сенесцентирование. Известно, что кратковременное воздействие высоких концентраций глюкозы вызывает переход эндотелиальных клеток аорты в состояние длительного провоспалительного статуса с повышенной экспрессией NF-κB и нижестоящих проатерогенных генов как in vitro, так и in vivo. Это расширяет концепцию тренировки памяти и на неиммунные эндотелиальные клетки.

Известно, что зрелые миелоидные клетки (моноциты/макрофаги), клетки-предшественники костного мозга (гемопоэтические и миелоидные клетки-предшественники) и неиммунные клетки сосудов (эндотелиальные клетки и гладкомышечные клетки) являются компонентами тренировочного иммунитета, который потенциально может вызывать воспаление сосудов.

Тренировочный иммунитет реализуется через механизмы комплексной интеграции сигнальных, метаболических и эпигенетических процессов

На системном уровне стимулированные клетки-предшественники костного мозга подвергаются транскрипционному, метаболическому и эпигенетическому ремоделированию, что способствует их более устойчивой вторичной реакции, а также реакции их дочерних клеток на последующие вызовы.

Подавлять тренировочный иммунитет можно через блокаду гликолиза или сигнального пути mTOR. Тот же эффект сработает и при сенесценте. Гликолиз и укорочение теломер – общий знаменатель для тренировочного иммунитета и сенесцента. Показано, что гликолиз, глутаминолиз или синтез холестерина являются тремя основными необходимыми метаболическими путями для тренировки моноцитов с помощью β-глюкана. Это подтверждается тем, что при блокировке любого из этих путей подавляется индукция тренированного иммунитета, следовательно и сенесцента.

Показательно, что тренированный иммунитет может способствовать прогрессированию атеросклероза до тяжёлой критической симптоматической стадии. Этому же содействует и бурный сенесцент. Это может говорить что атеросклероз – это не болезнь, а программируемый наведённый процесс анизомалии, обеспечивающий реализацию старости = геронтоса и неминуемого феноптоза = самоликвидации. Реализация геронтоса и феноптоза осуществляется через механизмы тренируемого иммунитета, но по сути это всего лишь часть более глобального процесса: сенесцента + сенилита. Таким образом, феноптоз предусмотрен в онтогенезе.

Утрата гликокаликса как проявление сенесцента эндотелия в сердечно-сосудистой системе

Здесь, как и в других системах, иммунные перестройки являются важнейшими факторами для последующего сенесцента стем-клеток и, в частности, эндотелия. Очевидно, сенесцентирующий эндотелий теряет гликокаликс, а на этом фоне разгораются вторичные процессы склерозирования и иммуногенные механизмы атеросклероза.

Стенки сосудов в норме должны быть скользкими и не подвергаться травмирующим ударам эритроцитов. Ничего этого нет в стареющем эндотелии. Напомню, что из-за усиления сенесцентности подобные процессы происходят и в других тканях, например недопоставка пигмента меланина в луковицах волос, что ведёт к другой проблеме – поседению волос, а в коже накапливается липофусцин. Подобное происходит в нервных тканях, где наблюдается накопление амилоидных отложений, что является основой болезни Альцгеймера. В сосудах эта функциональная недостаточность ведёт к отложению холестерина в виде бляшек. Холестерин, липофусцин, амилоид, меланин… – последствия сенесцента. Причиной во всех этих случаях является СЕНЕСЦЕНТ! Тем не менее, до сих пор идут споры о чём угодно, об избыточном холестерине, о необходимости статинов и многое другое, но не ставят во главу угла решения проблемы сенесцента. Атеросклероз – это не проблема сосудов, а сенилита и сенесцента во всём организме. Лечить, а точнее оздоравливать, надо не одну систему (их 16), а весь организм. Сенесцент может зарождаться в одной системе, но проявится во всех. Первично он появляется в иммунной системе (тимус…), иммунной системе в самих центральных «штабах» регулировок: эпифиз, гипоталамус…, а затем диффундирует во все ткани. После того как он станет повсеместным (этап адальтуса), происходит обратная интервенциональная волна самоусиления сенесцента в центральные «штабы» регулировок, что приводит к этапу матуры (гиперзрелости, климакса), а затем к сенилиту и феноптозу. Феноптоз осуществляется в результате выхода за рамки коридора гормезиса (гармония интеграции систем) и существования в энтропомезисе* (преобладания энтропии над гармонией). Изменения гормонального профиля — это не причина сенилита, а следствие второй волны сенесцента, проявленного в виде сенилита, ведущая к перестройкам в системе регуляций, в том числе и гормонального профиля.

Артериосклероз, кальциноз саркопения – единый процесс возрастного перерождения системы сосуда, регулируемой эндотелием

Исчезновение ворсинок гликокаликса – одно из многих проявлений утраты эндотелием его функциональной работоспособности в результате сенесцента. Дело в том, что эндотелий регулирует состояние всей ткани сосуда и его типов клеток, в том числе и находящихся внутри стенки гладких мышц (миоцитов). Они, как и гликокаликс вырождаются и заменяются фиброзными клетками (мышечная саркопения + склероз). Это фиброзирование называется склерозированием, а точнее артериосклерозм. Артериосклероз нельзя путать с атеросклерозом и это вырождение мышечного слоя сосудов – по сути одновременно является сосудистой саркопенией (одряхление мышц). Все эти процессы протекают параллельно и имеют общий механизм. Борясь с саркопенией мышечной, мы одновременно вытесняем саркопению сосудистую = склероз сосудов = дедифференциация и все остальные параллельные негативные процессы в вырождении сосудов. Поэтому ни в коем случае нельзя допускать общего мышечного одряхления.

Фиброзирование – продолжение крайней степени сенесцента клеток.

Причём происходит это уже в виде замены одного типа клеток на другой, упрощенный. Возможно, их правильнее называть редуктантами, так как здесь происходит замена стволовых высокофункциональных клеток на клетки с низким функциональным потенциалом. Всё это результат потери или ослабления работы ювентальных клеток. Без полноценной активности ювентальных клеток ткань сосуда приобретает функциональную недостаточность, такая система всегда лимитирована. Фиброзирование – склерозирование – это универсальный процесс, который может происходить во всех тканях организма и с возрастом представлять сенесцент и сенилит в любом типе ткани, можно сказать даже о крайней степени проявления сенесцентности, когда гибнут высокодифференцированные клетки и замещаются примитивной соединительной тканью. Фиброгенез может провоцироваться от повреждений (экзогенно) или в результате сенесцента (эндогенно) эпителиальных и/или эндотелиальных или любых других клеток, которые начинают секретировать хемокины и ферменты, способствующие ремоделированию матрикса, что облегчает привлечение макрофагов и нейтрофилов. Нейтрофилы и макрофаги запускают воспалительную реакцию, которая способствует дальнейшему ремоделированию матрикса за счёт секреции матриксных металлопротеиназ и фиброгенных цитокинов. Когда стареющие клетки накапливаются в тканях, они сами по себе могут быть фиброгенными.

Фиброзирование–склерозирование – это тотальный процесс выраженного геронтоса, постепенно захватывающий весь организм, все его системы. Но в тоже время это результат перехода от тлеющего сенесцента к его разгоранию, когда гибнет, «сгорает» система стволовых клеток и клеток обслуги. Всё это происходит в результате очередных накатов шквалов, эшелонов сенесцента. Таким образом, проявляются они наглядно (фенотипы старости) на последнем этапе онтогенеза – сенилите.

Тотальный сенесцент и склероз – плацдарм для сенилита. Всё это переливается в сенилит в первую очередь в высших «штабах» регулировок, железах, работе центральной и периферической нервной системах и др. Сенилит с его дистрофиями и анизомалиями является новой платформой для обратной более сильной волны сенесцента. Тлеющий пожар метавоспалений переходит в тотальный пожар провоспалений.

В любом случае фиброгенез это одно из проявлений дистрофии ткани. Дистрофии, дегенерации это уже глубоко зашедшие последствия сенесцента. Дистрофии это проявление старения и сенесцента. Через дистрофии осуществляется энтропомезис* и энтропостаз* (разрегулирование на клеточном и организменном уровне), смена фенотипов, анизомалии и в конечном итоге феноптоз. Онтогенез (точнее геронтос) реализуется на онтодианной линии через последовательные механизмы: модификации → сенесцент → фиброгенез → дистрофии → анизомалии → сенилит → феноптоз. Особенность анизомалий в присутствии всегда хронических дистрофий. Наглядный пример сенилита можно увидеть на рис. 3.

Рис. 3. На рисунке приведены фото одного и того же человека через 100 лет, чтобы показать различия в фенотипах молодости и старости, особенности увядания, угасания человеческого организма через механизмы склероза.

Примечательно, что сенесцентные клетки (как инвалидные, неполноценные) всегда накапливают железо даже в случае его недостатка. Аналогичное накопление железа происходит и в онкологических клетках, в частности ферритин — белок, депонирующий железо. Очевидно это компенсаторный процесс в связи с их гликолизностью. Это же сопряжено с усилением оксидативного стресса и АФК. Накопление железа в стареющих клетках усиливает SASP. АФК от окислительного стресса являются основным фактором, запускающим секреторный фенотип стареющих клеток (SASP).

Медицина здесь обращает внимание на косвенные процессы, но никак не пытается увидеть причину в потере ювентальности, Жизненной Силы ткани. Даже правильнее говорить, что причина не в сенесценте, а в реальной утрате ювентальности. Ювентальная ткань, например сосуда, в норме легко может справляться с сенесцентом и его энтропостазом (энтропийная работа за пределами гомеостаза), возвращая все зашкаливания в исходное положение. Напомню что в детстве и юности эти ткани работают в режиме ювентальности многие годы. Очевидно выводит их из этого режима вторая и последующие волны сенесцента и сенилита. Они то и отключают программы ювентала в клетках.

Кальцификация в большой степени связана с вырождением гладких сосудистых мышц и замене их клетками подобными клеткам костей – остеобластов, способных накапливать кальций. Хирурги в этом случае говорят, что сосуды у таких людей «звенят» как стекло.

Возможна ли радикальная помощь при атеросклерозе?

Таковой может быть только система восстановления Жизненной Силы системы клеток в тканях, то есть реювентализация, а с её помощью сохранение неотении*. Именно той Жизненной Силы, которая имеется в юности до 16 лет. Отмечу, что её не следует ожидать от применения статинов, которые играют роль по снижению выработки холестерина в печени, то есть вторичных компенсаторных процессов, а значит имеют мелкое тактическое значение, но не стратегическую роль.

Решение можно найти только на пути:

- снижения калорийности питания с чередованием полуголода при интервальном питании (снижает соотношение ювентальных и сенесцентных клеток благодаря механизмам аутофагии),

- методы парабиогенного питания [4],

- методы автономного питания,

- применения мощных антиоксидантов с антипровоспалительным действием,

- применение веществ реювенилизаторов [2],

- приём малокалорийной, но абсолютно полноценной пищи.

Радикальное действие могут оказать только меры по ювентализации клеток, а не тактическое применение сенолитиков (уничтожают сенесцентные клетки). Ошибочно считают, что сохранение ювентальности чревато, так как сенесцент это защита, «спасательный круг» от онкологизации, только сенесцент якобы может снять избыточную нерегулируемую пролиферацию. НО! сенесцент и онкологизация всегда связаны с мета-, провоспалениями и гликолизом, так как являются инвалидными клетками с усеченными возможностями. В свою очередь только в ювентале клетки максимально защищены от раковых перерождений. Здесь полноценно работает система сиртуинов, которые защищают клетку от окислительного стресса, АФК, митохондриальной дисфункции, эпигенетических перекосов.

Люди, которые едят малокалорийную, но полноценную пищу живут дольше. Выяснилось, например, что особо эффективно питание через день, то есть один день пища, а другой - голодание. Это резко снижает как лейкоцитоз в крови, так и провоспалительные интерлейкины. Лейкоцитоз, то есть появление высокого уровня лейкоцитов в области кишечника сразу после питания, является важнейшим источником избыточного количества провоспалительных пагубно действующих интерлейкинов. Кроме этих лейкоцитозных пищевых провоспалительных интерлейкинов на процесс накладывается шквал метавоспалительных интерлейкинов, исходящий как кейлонно на уровне тканей in situ, так и интервенционным путём обратного усиления процесса выработки интерлейкинов.

Снижение пищевого лейкоцитоза, а также воспалительных медиаторов интерлейкинов возникающих как по причине локального сенесцента и на общеорганизменном уровне, всё это существенно остановит развитие склеротических процессов как в сосудах, так и во всём организме, продлит значительно фазу молодости и длительность жизни. Но, что самое главное, снизится уровень иммуноглобулинов - истинных первичных зачинщиков сенесцента, одним из проявлений которого является атеросклероз, а интерлейкины – всего лишь последствия, от которых так просто не избавиться пока не устранишь корень проблемы – старение клеток. Итак, в целом ограничением питания и циклическим голоданием можно противостоять не только атеросклерозу и артериосклерозу, но и старению всего организма.

Внешняя схожесть атеросклероза с аутоиммунными процессами

Напомню, что согласно нашей концепции старение исходит, запускается со стороны иммунной системы (в первую очередь в верховных «штабах» регулировок), что в свою очередь инициирует сенесцент в рабочих клетках и тканях, а реализуется это путём последовательного усиления подавления иммуноглобулинами ювентальности* и доминирования сенесцентности с помощью цитокинов и SASP за счёт мета- и провоспаления (метавоспаления – за счёт кейлонного способа старения, то есть исходящего изнутри клеток, тогда как провоспаления вызываются извне старыми клетками). Сенесцентность всегда связана с повышением уровня резистентности. В связи с этим другие субпопуляции регуляторных иммунных клеток организма запускают компенсаторные механизмы повышения уровня дифференциации, гиперзрелости и повышения работоспособности ткани, то есть работа в гиперфункциональном режиме, а значит на истощение и за рамками оптимальных режимов гомеостазов. Осуществляется это через повышение уровня иммуноглобулинов. Работа в запредельном режиме гомеостазов запускает выработку цитокинов провоспаления.

Таким образом, сенесцент имеет двоякую иммуногенную природу, где участвуют разные звенья субпопуляций иммунитета, одни из которых подавляют ювентальность ткани, способствуя сенесценту, а другие форсируют, повышают её работоспособность. Всё это увеличивает клиренс между потребностью и возможностью. В итоге происходит дальнейшее повышение степени дифференциации, работоспособности, а другой стороны – это дорога к усилению сенесцента. Сенесцент позволяет реализовать высшую степень зрелости и гиперфункции ткани, но, увы, за пределами оптимумов гомеостазов, это в свою очередь снижает степень их интеграций в тканях и гармонии между системами, а это ведёт к выходу за рамки коридора оптимумов для гормезиса организма. Выход из гормезиса ведёт энтропомезису*, то есть вместо гармонии – наращивание энтропийных процессов. Диссонанс в работе гомеостазов из-за ослабления Жизненной Силы клеток ведёт к дисгармонии на уровне систем, что в итоге ведёт к утрате интеграции систем и Витаукта*, а значит и существование за пределами гормезиса. Это и есть эволюционно адаптированная программа реализации механизма феноптоза* в виде мортуса.

Этот процесс одновременно сочетается с созреванием тканей усиливаются и процессы сенесцента, а с ним усиленно выделяется SASP, а также идёт избыточное выделение иммуноглобулинов. Избыточное количество антител иммуноглобулина (IgG) играет роль фактора старения и IgG начинает накапливаться в жировой ткани человека даже в молодом возрасте. Избыток иммуноглобулина в белой жировой ткани может привести к фиброзу, воспалению и резистентности к инсулину. При аутоиммунных заболеваниях также наблюдается усиленная выработка иммуноглобулинов, что проявляется в состоянии гипергаммаглобулинемии.

В начале этот процесс сенесцента запускается кейлонно и локализован в главных «штабах регулировок», что ведёт к диффундированию процесса на низы и последующему глобализированию. Это становится началом обратной интервенции и дальнейшего усиления сенесцентности во всех тканях и особенно в иммунной. Она является инициатором сенесцента в эндотелии, повышении степени резистентности и неуправляемости в ней, разбалансировкам гомеостазов, митохондриальным дисфункциям, снижению функциональной обязанности ткани. На эти процессы накладываются механизмы изменения гормонального фона и усугубляют всё. Таким образом, именно иммунная система является зачинщиком, инициатором процесса атеросклероза. Здесь одновременно участвуют механизмы врождённого иммунитета с его метавоспалением и механизмы адаптивного иммунитета (провоспаление). В любом случае идёт подавление ими ювентальности и доминирование сенесцентности.

Такой ракурс понимания сути атеросклероза означает, что надо бороться не с локальной дисфункцией эндотелия в одной системе, а с сенесцентом в иммунной системе во всём организме. Может возникнуть вопрос: а какая разница, ведь в любом случае имеется пожар провоспаления и его надо гасить? Понимание иммунных корней и инициации атеросклероза на много глубже уходит по времени на онтодианной* линии жизни, чем просто дисфункция эндотелия.

В развитии атеросклероза участвуют иммунные клетки разных типов

макрофаги, Т-клетки, В-клетки и дендритные клетки. Глобализированный SASP, а также особые субпопуляции этих клеток участвуют в воспалительном процессе в стенках сосудов, провоцируя вторично модификации и сенесцент в самих эндотелиальных клетках. То есть, всё наоборот: первоначально не поражение ткани атеросклерозом ведёт к их появлению, а они сами его провоцируют. Прогрессирование процесса начинается когда идёт его глобализация и доминируют сенесцентные клетки над ювентальными. Обратного прохода нет, так как он перекрыт склерозированием.

Иммуногенная концепция атеросклероза

Безусловно, атеросклероз не является в буквальном смысле аутоиммунной патологией. Но есть некоторые элементы иммуногенности, когда субиммунные популяции и SASP вызывают сенесцент клеток, усугубляют его, а это и есть начало метавоспаления и ослабления функции ткани. До 12-18 лет атеросклероза практически нет и в это время нет доминирования сенесцентных клеток, которые спровоцированы иммуногенно. То есть, в это время минимальное количество сенесцентных клеток, с преобладанием ювентальных. Если нет доминирования сенесцентных клеток, то нет и сенилита. В отсутствии сенесцента и сенилита атеросклероз не возможен. То есть, атеросклероз – это детище, производное возрастных клеточных перестроек, в первую очередь в иммунной системе. Это и есть настоящая подоплёка атеросклероза. Вся медицина направлена на подавление проявлений атеросклероза, симптоматику, но не на их первопричину – сенесцент - этиологию.

Итак, действие части иммунных субпопуляций и SASP направлено на первичный сенесцент. Проявление такого действия возможно при переходе определённого критического порога. Также обнаружен последующий молекулярный механизм прогрессирования атеросклероза, в который вовлечены уже другие основные популяции иммунных клеток. Выявлен специфический подтип макрофагов, продуцирующих компоненты так называемой системы комплемента. Это комплекс протеолитических ферментов, расщепляющих пептидные связи между аминокислотами в белках и пептидах. Эта каскадная система ферментов является эволюционно древним защитным механизмом, частью иммунитета, как врожденного, так и приобретённого. Комплемент имеет несколько разных путей активации, но все они заканчиваются образованием молекулярного комплекса, который нарушает целостность мембраны клетки и вызывает её гибель.

Роль интерферонов в атеросклерозе.

Доказано что это крыло приобретённого иммунитета тоже может содействовать развитию атеросклероза, в частности, интерферон-гамма (ИФН-гамма) играет важную роль в патогенезе этого заболевания.

Некоторые механизмы действия ИФН-гамма:

- препятствует обратному транспорту холестерина из стенки сосудов;

- способствует атерогенной модификации липидов;

- активизирует гликосфинголипиды и ганглиозиды, присутствующие в атеросклеротической бляшке.

Но в любом случае они вторичны и являются проявлением динамики сенесцента.

Нейрогенно-иммунные механизмы атеросклероза

Как мозг может запускать иммунный ответ, включая на сенесцентирование, с последующим комплексом анизомалий?

Считалось, что иммунный ответ развивается только после контакта с чужеродным фактором, например микроорганизмом. Первым реагирует неспецифическое звено врождённого иммунитета. Эта реакция носит универсальный характер и не зависит от типа чужеродного агента. Клетки первой линии обороны устремляются к любому патогену. Они пытаются его уничтожить, а также передают информацию о чужеродном агенте другим клеткам-защитникам. Вторая линия обороны вступает в войну несколько позже — это выработка антител, специфичных для каждого конкретного патогена и формирование клеток иммунной памяти.

Но оказывается в организме есть и превентивная система упреждения. Таковыми являются нейрогенные механизмы. Это показано в опытах с виртуальными телеочками. Одной из групп демонстрировали сыпи, инфекционные заболевания и др. Установлено, что приближение заразного сценария активировало зоны мозга, связанные с личным пространством. Далее следовал всплеск активности в совокупности областей, участвующих в распознавании важных событий, включая угрозы, и реагирование на них. А затем запускался каскад нейроиммунных медиаторов, в конечном итоге вызывая изменения иммунной системы. Чувствуя угрозу здоровью нейронная активность способствовала увеличению как количества, так и степени активности защитников иммунитета — клеток первой линии обороны организма от инфекционных агрессоров. У других участников эксперимента, которым показывали здоровых людей, таких изменений в иммунной системе не отмечалось. Эти данные психосоматических ответов имеют большое теоретическое и практическое значение, так как могут трактоваться и в пользу того, что нейрогенные факторы могут как стимулировать иммуннозависимый сенесцент так и его ограничивать. Это может объяснить почему люди живущие в среде с больными людьми или стариками сами могут быстрее подвергаться старению и анизомалиям старости, включая атеросклероз. Нейрогенные воздействуют через иммунные механизмы. Не является ли это подсказкой для психосоматических методов противодействия ряду анизомалий, включая поседение волос и…?

Любой сенесцент всегда реализуется путём про- и метавоспаления первично локально через иммунную систему в верховных «штабах» регулировок, а затем растекается по всему организму и кругами через обратную связь самоусиливается в «штабах» нарушая их функционально по спирали распространяется снизу в верх и обратно, но уже на более широком уровне, фронте воздействия. Это уже является сенилитом. В организме этот фон всегда поддерживается в той или иной степени, или локально, или тотально. Это и является ведущей или движущей силой сенесцента, всё регулируется относительно этого процесса.

Учитывая что в основе сенесцента и его последствий (анизомалии, сенилит) лежит иммунной природы провоспаление, то это подсказывает путь поиска методик противодействия им через подавление провоспаление. Одной из таких методик может быть методы нейро-иммунного подавления его или проще психосоматические.

Триггерная концепция (авторская) взаимокоррекции между двухярусными полуавтономными процессами сенесцента и сенилита

Следует уточнить понятие: что такое триггеры? Это когда в автонастройку и динамику взаимодействия между двумя процессами, регулирующих друг друга, вмешивается сторонний третий процесс и уводящий из первоначального состояния устоявшуюся систему. В нашем случае мы понимаем под термином устоявшейся системы как устоявшийся динамический автономный процесс сохранения того или иного баланса между статусом сенесцента или ювентала клеток. Ткани могут находится в состоянии когда доминируют или сенесцентные, или ювентальные клетки. Эта доминантность меняет их качественно.

Каждый биологический процесс имеет автономные механизмы настроек и развития. Но есть процессы, которые реализуются надсистемно, как бы со стороны. К таковым относится именно ГЕРОНТОС – его регулировка осуществляется сразу с двух этажей: клеточного (коммитированные изначально настройки, предписания) и общеорганизменного (основанного на элевационных перестройках в верховных регулировочных «штабах» как тимус, эпифиз, гипоталамус…). Между этими этажами осуществляется взаимодействие, взаимоподстройки. Таким образом, ГЕРОНТОС – это объёмный процесс, происходящий одновременно на разных уровнях становления. Здесь каждый шаг, этап онтогенеза выверен генными предписаниями и выстроен в последовательную череду событий на нижних уровнях регулировок… Все эти генные предписания представляют собой Онтодианную Линию Жизни. На ней написано в какой последовательности включить (экспрессировать) новые гены и новые функции. Изменения на верхних уровнях элевации имеют определённый диапазон свободы (люфт), на который нижний уровень не реагирует, так как он допустим, разрешен. Это позволяет происходить динамическому росту (элевации) в «штабах» без корректирующего ответа снизу. Эта элевация позволяет перейти количественным изменениям в качественные, то есть обеспечивает созревание в системе регулировок. Каждый «люфт», «допуск свободы» имеет свои границы, критические пороги и является этапом на онтогенетической линии, при превышении параметров которого происходит ответная реакция на нижних этажах и переключение на новую программу очередного этапа.

В этой двойственности, ярусности регулировок кроется суть, ключ к авторской концепции онтогенеза и механизмов проявления сенесцента, а затем и анизомалий. Без такого понимания невозможно объяснить природу сенесцента и анизомалий, а также невозможно выстраивать таргетные методики противодействия анизомалиям и сенесценту.

Организм «сверху» управляет чередой сенесцента, направляет в заданной последовательности и через него регулирует, осуществляет проход вдоль по Онтодианной Линии. У одних видов животных массовый сенесццент и сенилит запускается в 1 год (короткоживущие виды, например мыши), а у других - в 12-16 лет (долгоживущие виды, например человек). Сроки жизни и наступление зрелости, анизомалий и старости записаны на Онтодианной Линии. В этом отличие механизмов геронтоса от морфогенеза, механизмы которого реализуются в одной плоскости и являются реализацией последовательного трансформинга в виде экспрессий программ. Онтодианные процессы регулируются не на уровне трансформинга и морфогенеза, а на уровне эпигенеза. Эпигенез реализуется через двухярусные механизмы регулировок: сенесцент и сенилит. Причём первичные механизмы сенесцента тоже различаются и бывают кейлонной природы и интервенционной. Первично сенесцентирование самозапускается в тимусе и очевидно природа его исходит из предписаний для клеточных популяций.

Любая устойчивая система не меняется качественно, но может меняться количественно, то есть находится в росте и может существовать не ограниченно. Такая система непрерывно находится в росте (вегетирующая фаза). Это принцип открытых систем. Регулировать свой рост она может исходя из внутренних механизмов авторегулировки, внутриклеточных программ роста (коммитирование). В тоже время в сложных системах происходит рост одновременно и в регулируемых тканях и тканях регуляторах. Эта регулировка «вынесена» в отдельный этаж и развивается по своим законам и механизмам. Ярусы регулируемые и регулирующие имеют прямую и обратную связь через сигнальные механизмы. Сигналинг сверху из количественного переходит в качественный из-за механизмов ограничений и переключений. Происходит это когда система регулировок набирает рост и мощь, но при достижении определённых параметров нижние этажи отвечают не адекватно, а запускают механизмы ограничений.

Уровень, параметры этой мощи на верхних этажах могут использоваться как ориентир в самонастраивании системы, чтобы регулировать этот рост, оптимизировать его. Аналогией для этого может быть навигационный прибор, например гироскоп, определяющий высоту самолета и отклонение от маршрута. В организме человека тоже есть навигационные приборы, определяющие степень продвижения его по онтодианной линии. Они же определяют продвижение этапов онтогенеза: детство, пубертат, юность, адальтус, матура, сенесцент. Каждый из этих этапов имеет свой профиль параметров.

Изменения в профиле параметров всегда обозначаются (опосредуются) через врождённую иммунную систему, она их воспринимает и запускает коррекцию для клеток-бенефициаров. Такая опосредуемая корректировка является особенностью отличающей мир животных от мира растений, где корректировки происходят напрямую через гормоны на ткани. Поэтому у растений нет механизма сенесцента. Кроме того, сенесцент запускается не как механизм морфогенеза, то есть через генные последовательные программы, а через механизмы эпигенеза, которые являются наведенными со противоположной стороны механизмов становления геронтоса.

Причём динамика перестроек на верхних этажах идёт ступенчато, этапно. Там на одном из этапов набирают обороты, нарастают величины некоторых параметров. В определённый момент на определённом уровне эта динамика становится чувствительной на нижнем клеточном уровне, которые реагируют на это величиной сенесцента в той или иной системе. Но сенесцент всегда запускается с некоторым отставанием от динамики изменений профилей на верхних этажах.

Итак, регулировка этапов онтогенеза осуществляется на разных этажах одновременно: на общеорганизменном и клеточном. То есть это не какая-то программа последовательных процессов, а объёмный процесс, когда на каком то из этажей не произойдут определённые динамические изменения, на противоположном ничего не изменяется. Изменения на одном этаже достигая критических объёмов смогут запустить запуск генетических программ на другом этаже.

Таким образом, параметры верхнего профиля (сдвиг, отклонение от прежних координат) считываются на нижнем генном уровне клеток и играют роль триггеров, запускающих новые механизмы. Причем считывание этого происходит через систему иммунных клеток, они первыми определяют наступление всех изменений в организме, в том числе и возрастных.

Реакцией этого считывания становится усиление процессов сенесцента и ослабление уровня ювентальности клеток.

Элевационные процессы на верхних этажах запускают эскалаторные механизмы на нижних этажах. Эскалация означает усиление гиперфункций, деградация и сенесцент. Это ограничивает потенциал возможностей на верхних этажах и усиливает сенилит.

Таким образом, через нарастание уровня сенесцента определяются переходы онтоэтапов, приближающие сенилит, а сенилит является триггером для сенесцента. Итак, геронтос – это опосредующее взаимодействие автономных процессов на разных этажах. Верхние этажи запускают нижние механизмы, а нижние – определяют становление этапов включая и сенилит. Рычаги запуска динамики находятся на разных этажах.

Процесс можно обозначить как транспозитные механизмы сенесцента запускают триггерно (опосредовано) контрпозитные механизмы сенилита и наоборот как сенилит усиливает сенесцент. Первичный сенесцент происходит не во всех тканях сразу, тотально, а локально в «штабах» регулировок. Механизмы запуска первичного сенесцента в них иные чем это будет происходить позже, и представляются как коммитативные (изначально программно предписанные) или кейлонные (ограничения роста популяций клеток). В последующем сенесцент распространяется по организму через SASP, иммунные регуляторы (интерфероны, иммунглобулины) и ряд провоспалительных интерлейкинов.

Термины

— Анизомалия — неадекватные для Витаукта параметры жизнедеятельности, которые находятся за пределами коридора гормезиса и ведут к неизбежным особым состояниям. Они накапливаются с возрастом. Понятие «анизомалия» следует обязательно отделять от понятия «возрастные болезни», так как при болезнях обязательно следует обращать внимание на конкретные механизмы патологии и локальное воздействие на них, что абсолютно не подходит при анизомалиях, то есть возрастных перестройках, связанных как с сенесцентом, так и сенилитом всего организма, при которых в первую очередь нужны совершенно другие методы, в частности общего омоложения и оздоровления организма (повышения жизненной силы, противодействующей сенесценту) и укрепления его Витаукта (противодействующего сенилиту), иначе все остальные частные методики будут неэффективны. Аналог устаревшему термину «возрастзависимые болезни». Анизо — перекос, несоответствие, «малия» — часть от слова «аномалия», то есть отклонение от нормы. — Термин предложил Г. А. Гарбузов.

— Геронтос — общее старение регулируется одновременно двумя рычагами на двух этажах: на нижнем уровне фенотипа клеток (сенесцент) и на верхнем уровне всего организма в виде онтофизисных фенотипов (сенилит). — Термин предложил Г. А. Гарбузов.

— Витаукт — дословно жизненная сила, сила или программы, сохраняющие интегрированный оптимум всех гомеостазов, поддерживающая идеальное здоровье. Но в нашем смысле Витаукт подразумевает работу организма в оптимальном коридоре гормезиса, то есть нахождение всех систем организма в оптимальном режиме и взаимодействии.

— Гликолиз — энергетика клеток не связана с кислородом в митохондриях, а происходит в цитоплазме. Особенно подвержены гликолизу старые и онкологические клетки.

— Гликокаликс — Просвет сосуда во внутрь по контуру окружен эндотелиальными ворсинками, который всегда есть в норме, а при атеросклерозе он исчезает.

— Кейлонная система, процессы — важное звено регуляции клеточного гомеостаза тканей, которое обеспечивает внутритканевой контроль над процессами размножения клеток. Регулируется автономно изнутри клеточных популяций, то есть коммитированно.

— Коммитация, коммитированные клетки — с обязательством, внутренним «предписанием» производить только на определённом фоне один тип клеток; эти клетки включены только на одну потенцию, например унипотентные клетки выполняют лишь один функционал либо создают только одну морфогенную единицу. Концевые линии стволовых клеток, то есть в меньшей степени универсальные и с низким порядком потентности, начиная с мезенхимальных, а также прогениторных клеток, имеют коммитацию на лимит Хейфлика.

— Метавоспаление, метавоспалительный процесс — это форма эндогенной природы хронического воспаления, вызванного хроническим метаболическим дисбалансом, например в связи с входом сенесцентных клеток в режим неоптимальных гомеостазов или гликолиза. Отличается от термина провоспаление, которое может быть вызвано также и внешними неинфекционными факторами. Автор ввёл своё понимание термина метавоспаление - это следствие процесса сенесцента клеток, которое происходит кейлонным способом, то есть путём автономного старения популяции клеток, а значит исходящего изнутри клеток, тогда как провоспаления вызываются извне старыми иммунными клетками.

— Неотения — особенность у некоторых животных сохранять состояние и признаки молодсти.

— Онтодианная линия жизни — показатели длительности онтогенеза, на которую рассчитан данный вид, исчисляемый в годах. Как в растительном, так и животном мире имеются виды, где одни из них проявляют короткожительство, а другие — долгожительство, которое обеспечено у каждого конкретного вида своим механизмом регулировки онтогенеза (через взаимодействие сенесцента и сенилита). Это означает, что у каждого вида длительность жизни изначально коммитирована, то есть генетически запрограммирована. Термин создан по аналогии с циркадианностью, когда ритмы жизни связаны не с внешними факторами, а с внутренними. — Термин предложил Г. А. Гарбузов.

— Сенесцент — старение на уровне клеток.

— Энтропомезис — область выхода системы за границы коридора гормезиса. Только в этих границах возможна гармония всех гомеостазов, работа их в оптимальных режимах. — Термин предложил Г. А. Гарбузов. В этом случае силы Энтроукта преобладают над механизмами обеспечивающими Витаукт.

— Энтропостаз — область выхода систем авторегулировки клетки за пределы клеточного гомеостаза — Термин предложил Г. А. Гарбузов.

— Энтроукт — патогенетические силы, противодействующие Витаукту.

— Феноптоз — если апоптоз это внутренняя программа на отмирание клеток, то феноптоз это механизмы, обеспечивающие неизбежное отмирание субъектов вида.

— Сенилит — старение на уровне всего организма.

— Ювентальные клетки — клетки с противоположными сенесценту свойствами. Состояние молодости на клеточном уровне. — термин предложил Г. А. Гарбузов.

— SASP — стареющие клетки выделяют множество факторов, которые называют «секреторным фенотипом, ассоциированным со старением»; является антиподом UASP.

— UASP — ювентально-ассоциированный спектр секретома (понятие предложил Гарбузов Г. А.). Альтернативное состояние модификатов (фенотипов), когда вырабатывается SASP, то есть сенесцентно-ассоциированный спектр секретома.

Книги Гарбузова Г.А.

ЭПИФИЗ — ВЕРХОВНЫЙ ДРАЙВЕР ОНТОГЕНЕЗА. КЛЮЧ К МОЛОДОСТИ И СТАРЕНИЮ

Старение — это многоуровневый процесс как на верхних этажах регулировок (системном), так и на нижнем клеточном. Чтобы адресно разрабатывать методы противодействия и сдерживания общего потока старения (геронтос), необходимо найти правильный ответ — откуда исходят именно истинные первичные начала этого общего процесса. Автор провел глубокий анализ природы старения как в растительном мире, так и в животном. Показано, что этот процесс является двусторонним: снизу он исходит с уровня клеток (сенесцент), причиной является эпигенетическая коммитация на основе онтофизиса; а сверху верховным драйвером этого процесса является эпифиз, а не гипоталамус, как это считалось ранее. Исходя из этих фундаментальных разработок, предложен комплекс методик воздействия на все уровни сдерживания старения. Показана динамика взаимовлияния друг на друга верхнего и нижнего этажей старения. Именно верхний этаж определяет весь спектр возрастзависимых заболеваний (анизомалий). Если мы научимся сохранять «эпифизарную молодость» = неотению, то отодвинем старость.

ЗДОРОВЬЕ, МОЛОДОСТЬ, ДОЛГОЛЕТИЕ. КАК МАГНИЙ И ОКСИД АЗОТА ПРОТИВОСТОЯТ СТАРЕНИЮ

Глубокий анализ существующих причин старения позволил автору создать свою единую теорию «биологии старения», которая строится на интеграции процессов сенесцента (на уровне клеток) и сенилита (на системном уровне). Показана решающая роль магния и оксида азота в регулировке на клеточном уровне сенесцента. Именно сенесцент (нарушение гомеостазов) определяет механизм сенилита (нарушение гормезиса и витаукта), а с ними и возрастзависимых «болезней», которые на самом деле не болезни, а естественные анизомалии, то есть механизмы реализации старения. Только правильное понимание сути природы старения позволит выйти на правильные пути преодоления возрастных болезней и продления жизни человека через механизмы неотении (продлённой молодости), чему посвящена следующая книга автора «Биология молодости».

САМОУНИЧТОЖЕНИЕ РАКОВЫХ ОПУХОЛЕЙ. ФЕНОМЕН АПОПТОЗА

Книги можно заказать на сайте garbuzov.org.

Онкология. Можно ли её вылечить безвредными способами? Автор впервые показывает, что можно и нужно! Для этого нужно запустить механизмы избирательного самоуничтожения раковых клеток в организме на основе клеточных программ апоптоза и аутофагии, которые нужно адресно открыть. Предложена Комплексная Программа из противоположно направленных методов, вычлененных в две фазы и направленных на расшатывание и перебалансировку основных жизнеобеспечивающих механизмов клеток, в т. ч. антиоксидантной « прооксидантной, провоспалительной « антивоспалительной и др. У онкоклеток коридор возможностей самозащиты, их гормезис намного уже, чем у нормальных клеток, у которых Жизненная Сила, Витаукт, намного выше. Такая разность возможностей позволяет создавать особые условия, когда становится возможным запуск механизмов самовыбраковки онкоклеток.

БИОЛОГИЯ МОЛОДОСТИ, 2020 год. Неоконченная рукопись

Ознакомиться с ней можно на сайте garbuzov.org.

Все мы хотим жить намного больше, чем имеем возможность, но при этом в молодости, а не бόльшую часть жизни в болезнях и немощной старости. Какова природа стадий онтогенеза и, в частности, молодости и можно ли её продлевать за счёт укорочения старости? Действительно, природа показывает возможности неотении, то есть растянутой молодости. Может ли человек воспользоваться этими же принципами и механизмами? Оказывается, да. Но здесь есть глубокие законы природы, которые надо понимать и управлять ими.

Среди важнейших понятий, определяющих онтогенез, автор впервые показал, что он зиждется на принципах онтофизиса и онтостадийности, которые и являются движущими силами. Сделан глубокий экскурс во всю биологию развития живых организмов, чтобы «раскопать» принципы, по которым можно строить методики сохранения молодости.

Чтобы получить ответы на главные вопросы, необходимо было определить, откуда идут первичные, истинные начала переходов на новые стадии и старение. Существовала путаница, с каких этажей организма исходят истоки старения и почему стадия молодости столь коротка. Чтобы ответить на эти вопросы, пришлось создать концепцию матричных осей, на которых происходит реализация развития организма.

Показано, что существует два направления развития старения: нижний — сенесцент на уровне клеток и тканей и верхний — на уровне общеорганизменных нейрогормональных регулировок — сенилит, которые имеют разные механизмы, но являются двумя рычагами единой матричной системы. Эти потоки сливаются в единый геронтос, который проявляется внешне как симптомокомплекс болезней старости.

На основе этих теоретических посылов автором предложены новые принципы запуска матриц развития на неотению, то есть продления молодости, а значит, и на преодоление болезней старости.

Книгу или Программу-консультацию вы можете купить по нашему адресу: vitauct@yandex.ru или по тел. 89282391364

Список литературы

[2] Геннадий Гарбузов. Возможности сдерживания клеточного старения (сенесцента) и старения всего организма (сенилита) с помощью веществ реювентализаторов.

[3] Геннадий Гарбузов. Что такое ювентальные клетки и можно ли с помощью ювентализации (ювентального реверса) преодолеть лимит Хейфлика?

[4] Геннадий Гарбузов. Парабиогенное питание или о корешках про-ростков растений для преодоления сенесцента (клеточного старения).

[5] Trained Immunity: An Underlying Driver of Inflammatory Atherosclerosis www.frontiersin.org›journals/immunology/articles/10.3389/fimmu.2020.002.